“It seems to be easier for us today to imagine the thoroughgoing deterioration of the earth and of nature than the breakdown of late capitalism; perhaps that is due to some weakness in our imagination.” (The Seeds of Time, Fredric Jameson, 1994)

¿Cuántas veces hemos escuchado que los tiempos pasados fueron mejores? Si existiera un estado natural de la conducta humana, este consistiría en la necesidad de pertenencia y en contar con una historia que posea una continuidad lógica. Somos expertos en crear narrativas que se transforman en verdades únicas y las utilizamos para condicionar nuestro presente.

Vivimos en la confusión de creer que la nostalgia es un simple sentimiento individual, cuando en realidad es un fenómeno cultural, histórico y político que caracteriza a la modernidad tardía y a la globalización. La nostalgia es un síntoma histórico que surge en momentos de cambio, modernización, desplazamiento y pérdida. Curiosamente, su origen no es literario ni filosófico, sino médico: se definió en el siglo XVII como una enfermedad del cuerpo y del alma entre soldados y migrantes.

Para Svetlana Boym, en The Future of Nostalgia, la nostalgia ha sido históricamente malentendida o despreciada, vista como un síntoma de debilidad o un escape irresponsable hacia el pasado. Boym plantea que, en realidad, la nostalgia es una emoción moderna, ambivalente y profundamente ligada a los procesos históricos, al desplazamiento y a los cambios culturales.

Hoy, al borde de una incertidumbre política global, en lugar de preguntarnos únicamente “¿qué pasó?” o “¿cuáles son las consecuencias?”, resulta más útil averiguar el origen de las decisiones que nos han llevado hasta aquí. La enfermedad de la nostalgia ha empujado a la sociedad a limitar su creatividad de cara a un futuro distinto. La nostalgia nos incita a regresar a “glorias pasadas” y, desde mi punto de vista, explica cómo hemos llegado a tomar las decisiones actuales, no solo políticas y económicas, sino también sociales y personales.

Soldados veteranos o románticos incurables

En 1688, el médico suizo Johannes Hofer utilizó la palabra nostalgia para describir la “melancolía del corazón” de soldados y migrantes que anhelaban su patria. Concebida durante la Ilustración –cuando todo debía regirse por la razón– como una afección patológica del ánimo, el anhelo actuaba como combustible de la melancolía: no solo provocaba malestares físicos y psíquicos (fiebre, obsesión, pérdida de apetito), sino que se “alimentaba” de sus propios síntomas, tornándose crónica y difícil de curar. De hecho, los tratamientos incluían sanguijuelas, purgas, opiáceos y, sobre todo, el regreso al hogar, considerado la cura definitiva. Pronto se demostró, sin embargo, que esta solución era insuficiente, pues comenzaba a comprenderse filosóficamente la complejidad del concepto.

El mal del siglo y nostalgia romántica

La Ilustración y el predominio del raciocinio en todos los ámbitos habrían obligado a concebir la nostalgia como una enfermedad curable. Sin embargo, ya en pleno Romanticismo, el término médico declinó y la nostalgia se diseminó como síntoma cultural de un mundo en rápida transformación, marcando el paso de la maladie du pays al mal du siècle, o “mal del siglo”. Fue una melancolía que caracterizó a la sociedad romántica.

Quedaba claro que la “cura médica” de la nostalgia había fracasado, porque la fuente del mal –la fricción entre un pasado único e irreversible y un presente acelerado– no residía en el cuerpo, sino en la propia condición histórica de la modernidad. A finales del siglo XVIII, Occidente había cambiado radicalmente. Fue tal la transformación y el “progreso” experimentados tras la Ilustración que, durante la era romántica, la gente desarrolló el mal del siglo: la nostalgia romántica.

Las transformaciones de la Revolución Industrial, las guerras napoleónicas y la migración masiva destruyeron los marcos tradicionales de comunidad y los ritmos de la vida rural, dejando un vacío existencial que contrastaba dolorosamente con la irreversibilidad histórica del nuevo orden. Al perder ritos compartidos y el contacto íntimo con la naturaleza, los románticos idealizaron un pasado percibido como auténtico y armónico como forma de resistir la creciente alienación y rehumanizar un mundo mecanizado. Así, la nostalgia dejó de verse como enfermedad para convertirse en un síntoma estético y cultural de la modernidad.

La crítica al progreso

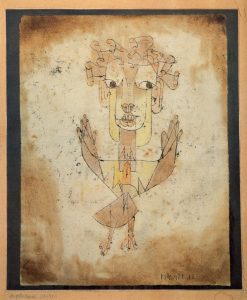

La nostalgia surge como crítica a lo que llamamos progreso; más allá de la melancolía del lugar, es un estado de miedo a la incertidumbre del futuro. La famosa obra Angelus Novus (1920) de Paul Klee ilustra esta idea: imaginen la nostalgia como un ángel que solo puede mirar hacia atrás con temor, aunque tenga las alas desplegadas como si volara. Lo que ve este ángel es un mundo arrasado por lo que llamamos progreso, que a su vez lo impulsa hacia el futuro. Para Walter Benjamin, la única forma de que la nostalgia modifique el rumbo errante es “reconstruir lo vivido y revivir a los muertos”, es decir, volver al pasado. La nostalgia surge entonces como deseo de recomponer el presente.

La fascinación por el pasado

Boym presenta un concepto que describe bien nuestra atracción por lo extinto: la tecnonostalgia. Tenemos la necesidad de reavivar un pasado que parece inexplicable y, como sucede en Jurassic Park, anhelamos reanimar lo que ya no existe mediante los efectos especiales más vanguardistas y la última tecnología. Queremos utilizar nuestras herramientas más poderosas para trasladarnos al pasado.

Un parque de dinosaurios, ícono de la nostalgia masiva, “resucita” el pasado sin cuestionarlo. En este escenario, la nostalgia deja de ser una reflexión crítica y se convierte en un entretenimiento anestésico: un cuento tecnológico del pasado en el que podríamos vivir en bucle sin problema.

El pasado: Que se quede donde está

Para Boym, la nostalgia también es una herramienta que utilizamos en las decisiones cotidianas y que, desde luego, se instrumentaliza en la política. La nostalgia restaurativa se niega a sí misma y se presenta como verdad histórica, buscando reconstruir un pasado ideal. Se asienta en dos tramas principales:

Regreso a los orígenes: mitos fundacionales que prometen rehacer la comunidad “tal como era antes”.

Conspiraciones: responsables de haber destruido ese pasado (invasiones, traiciones internas, élites extranjeras).

Estas narrativas nutren muchos movimientos nacionalistas y fundamentalismos, al presentar la historia como un guión lineal de caída y redención.

Entonces, ¿qué hacemos con el pasado? La nostalgia debe ser reflexiva: no pretende restaurar, sino mantener viva la distancia con el presente. Debe abrazar la ironía, explorar los “espejos” o rimas entre pasado y presente y reconocer la memoria como un terreno creativo donde conviven diferentes realidades. Como parte de esta reflexión, el futuro es también un “espacio potencial”, donde la imaginación y la crítica no se excluyen mutuamente.

La nostalgia es el ojo crítico en nuestra brújula

La nostalgia forma parte de nuestra memoria colectiva, pero también ofrece la perspectiva de la distancia con el pasado: un insumo vital para seguir adelante. Más que añorar un tiempo ido, debemos aprender a cultivar la nostalgia reflexiva: reconocer lo vivido, calibrar su distancia y usarla como material para imaginar futuros alternativos.

No se trata de renegar del presente, sino de asumir las consecuencias del pasado. Nuestra generación ha perdido el sentido de responsabilidad sobre su propio linaje. Sin necesidad de emitir un juicio moral, nuestra obsesión por exprimir al máximo el “ahora absoluto” ha erosionado nuestra capacidad de soñar y planificar. En ese sentido, Occidente ha fallado al intentar ofrecernos un futuro: en el subconsciente colectivo, ya no hay más horizonte que distopías al estilo Blade Runner o Black Mirror.

Y mientras tanto, las decisiones políticas internacionales –en México, en Estados Unidos o en Europa– se guían cada vez más por un eco nostálgico restaurativo, en lugar de por una visión compartida del mañana. Por ejemplo, el estilo de vida europeo solo aspira ya a una jubilación sin proyectos, porque carece de un futuro con el que soñar o construir.

Planeamos mirando hacia atrás porque, paradójicamente, es allí donde nos gustaría volver (o más bien, quedarnos). Pero esa mirada retrospectiva solo cobra valor si la usamos para trazar puentes hacia adelante. La nostalgia restaurativa todavía rige demasiadas de nuestras decisiones personales y colectivas: anclajes en un pasado idealizado que nos impiden explorar nuevas posibilidades.

*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales